„Storm Chasing“

Immer dahin, wo es kachelt

![intro]() SPL/Focus

SPL/Focus

„Storm Chasing“ ist in Nordamerika eine Aktivität zwischen Sport und Wissenschaft. Aber auch hierzulande fühlen sich Menschen von Unwettern angezogen. Und auch Deutschland ist Tornadoland.

Finster ist es geworden, fast Nacht. Dabei ist erst Nachmittag in Lausanne. Am Horizont zieht ein gewaltiger schwarzer Wolkenfetzen auf und peitscht über den Genfer See. Es eine Böenwalze, Vorbote eines aufziehenden Gewitters. Zielstrebig rollt sie auf das ufernahe Restaurant zu. Weingläser zerspringen, Sonnenschirme kippen um, Stühle rutschen dem Abgrund entgegen, Kellner retten, was zu retten ist. Nur Dominic Blaser steht seelenruhig auf der Terrasse. Stoisch blickt er durch die Kamera auf dem Stativ vor ihm. Und drückt ab.

Blaser ist nicht etwa lebensmüde. Er ist Stormchaser. Er sucht Gewitter wie andere Pilze. Nur eine Gewitterwolke ist eine gute Wolke, sagen Menschen wie er. Und auf dieses Prachtexemplar hat Blaser den ganzen Tag gewartet. Nun darf er sie nicht entwischen lassen. Im Handumdrehen packt er Kamera und Stativ zusammen, eilt zum Auto und fährt los. Plötzlich zuckt der erste Blitz. Die Jagd kann beginnen.

Von Kansas nach Hollywood

Dass gesunde Menschen Unwettern hinterherhetzen, ist längst nicht mehr nur ein Phänomen aus Amerika, wo auch das Katastrophendrama „Storm Hunters“ spielt, das am Freitag in unseren Kinos angelaufen ist. Stormchaser gibt es auch in Europa. Sie spüren Gewittertürme auf, knipsen sie, verfolgen sie, und warnen vor ihnen. In Deutschland und der Schweiz sind Dutzende Sturmjäger unterwegs. Organisiert sind sie bei „Skywarn“ Deutschland und im Schweizer „Sturmforum“, bei dem auch Dominic Blaser aktiv ist.

In diesem Sommer rumst und schüttet es in Deutschland außergewöhnlich häufig. Der Juli ging als wahrer Tropenmonat in die Geschichte ein. In Baden-Württemberg und der Schweiz war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor fast 150 Jahren noch nie so nass. Nordrhein-Westfalen erlebte an Pfingsten das schlimmste Unwetter seit Jahren. Vor zwei Wochen war das Rhein-Main-Gebiet dran, in Bad Schwalbach wütete ein Tornado. Viel Arbeit für die Stormchaser.

SPL/Focus

SPL/Focus

Ein Tornado

nach „Touchdown“ in Kansas. Die rabiaten Rüssel können an der Basis Durchmesser bis zu 100 Meter und Windgeschwindigkeiten über 500 km/h erreichen.

Die Gewitterzelle in Lausanne ist noch nicht geboren, als Blaser an jenem Julitag fast verzweifelt. Gewöhnlicher Landregen zerstört zunächst jedwede Hoffnung auf wachsende Wolkentürme. Sonne wäre jetzt gut. Energie. Aber der Himmel gibt sich bedeckt – Nimbostratus. Auch das Regenradar zeigt keine Auffälligkeiten. Stormchasing bedeutet vor allem: Warten. Immerhin erinnert die Kulisse ein bisschen an Oklahoma. Mannshohe Maisfelder, holprige Feldstraßen, unten liegt der Neuenburger See. Es ist Blasers liebster Spotterplatz. Er lehnt sich an sein Auto, das so gar nicht an den Panzer aus „Storm Hunters“ erinnert. Mit diesem Citroen Xsara, Baujahr unbekannt, geht er auf Unwetterjagd. Der Tacho zeigt 300 000 Kilometer, die Klimaanlage ist kaputt, am Heck haftet ein Aufkleber: „Ich bremse auch für Gewitter“.

Getty

Getty

Zum Amboss

verbreitet sich eine Gewitterwolke, wenn die aufsteigende Luft die Tropopause erreicht und sich dann nur noch seitwärts ausbreiten kann.

Ein guter Chaser bleibt trocken

Und nirgends Hageldellen. „Es ist Ehrensache, dass man zuerst das Auto in Sicherheit bringt, bevor man spottet,“ sagt er. Ein guter Stormchaser kommt trocken nach Hause. Dominic Blaser ist kein Draufgänger. Der 42jährige aus Sugiez bei Bern ist Mathe- und Physiklehrer. Als er vor einigen Jahren das Thema Tornados in Nordamerika unterrichten soll, beschäftigt ihn eine Frage: Gibt es Tornados auch in Europa? Das Thema lässt ihn nicht mehr los.

Irgendwann beschließt er, selbst zu jagen. Es ist der Sommer vor sieben Jahren. Seine Frau ist nicht begeistert. Bei jeder Tour verfährt er locker hundert Franken, ist stundenlang unterwegs, macht Nächte durch. Einmal, ganz am Anfang, begeht er einen Fehler. Es ist kurz vor Mitternacht, als ihn ein Kollege auf eine Gewitterzelle ganz in seiner Nähe aufmerksam macht. Er rast von Ort zu Ort, schließlich erreicht er Kiesen bei Bern. Als er aussteigt, blitzt es bereits. Doch er will dieses Bild schießen, um jeden Preis. Er baut seine Videokamera auf, da passiert es. Ein greller Blitzast schlägt direkt neben ihm ein. Seine Kamera zeichnet das Nahblitzereignis auf. Als er sich später das Video ansieht, hört er sich selbst laut schnaufen. Da wird ihm die Gefahr bewusst. „Das war total fahrlässig. Darauf bin ich nicht stolz,“ sagt er heute.

Corbis

Corbis

Mammatuswolken treten an der Unterseite von Gewitterwolken auf. Die beutelförmigen Gebilde sind oft Anzeichen für starke Konvektion im Wolkeninneren.

Ist das nicht gefährlich?

Stormchasing ist nicht übermäßig gefährlich, wenn man ein paar Regeln befolgt: Nimm ein Gewitter immer in Empfang, falle ihm nie in den Rücken – und verdufte rechtzeitig, bevor es den ausgewählten Spotterplatz erreicht. Das hat auch ästhetische Gründe: Von vorne ist ein Gewitter immer photogener. Die dunkle Wolkenwand bildet den idealen Kontrast für verzweigte Blitze.

dpa

dpa

Blitze

sind eine Folge starker Aufwinde, bei denen sich durch Reibung Spannungen aufbauen. Längst nicht alle dieser Entladungen schlagen in den Boden ein.

Thies Stillahn, 34, kennt diese Regeln gut. Auch er ist Stormchaser. Man trifft ihn im Sommer häufiger auf dem Batzenberg südlich von Freiburg. Von diesem Vorberg des Schwarzwalds aus öffnet sich der Blick auf das Rheintal und die dahinter liegenden Vogesen. Panoramablick. Es ist ein schwüler Nachmittag im Juli, als er „ein paar Gewitterzellen abfangen“ möchte. Über den Vogesen brodelt es schon. Zwei Zellen stehen zur Auswahl. Die eine sieht gesund aus, ihre Konturen sind schön scharf. Jetzt senkt sich ihre Wolkenbasis, eine Wall Cloud kommt zum Vorschein. Dann zündet die Zelle den ersten Blitz und nimmt Kurs auf den Kaiserstuhl. Stillahn ist optimistisch.

Photoshot

Photoshot

Eine Wall Cloud („Mauerwolke“) markiert Zonen starker Aufwinde in einer Gewitterwolke. Rotiert sie, droht ein Tornado.

Solange ein Cumulonimbus, wie Meteorologen eine Gewitterwolke bezeichnen, genug Energie erhält, kann sie wachsen, wirbeln und fortleben. Sie ist wie ein Kraftwerk. Ihre Energie bezieht sie vom Aufwind. Darin wird warme, feuchte Luft gehoben, bis sie an die Decke der Troposphäre stößt. Diese sogenannte Tropopause wirkt wie eine Sperrschicht. Die Luft muss ausweichen und breitet sich horizontal aus – der typische Amboss entsteht. Ein gutes Maß für starken Aufwind ist der sogenannte CAPE-Wert (Convective Available Potential Energy). Er gibt an, wie stark Luft gehoben werden kann, wie ausgeprägt also die Konvektion in der Atmosphäre ist. Hohe CAPE-Werte sind ein Indiz für schlimme Unwetter. Manche Cumulonimben entwickeln einen solchen Aufwind, dass sie die Tropopause durchstoßen und in die Stratosphäre schießen. Je höher ein solcher Wolkenberg steigt, desto schöner, aber auch gefährlicher wird er. Hat die Wolke ihren höchsten Punkt erreicht, strömt die Luft seitlich wieder nach unten. Abwinde entstehen.

Für Thies Stillahn ist die Gewitterwolke „die Königin unter den Wolken“. Über zehn Jahre ist er nun schon in Südbaden unterwegs, um seinem Hobby nachzugehen. Dabei hat er einen Vollzeitjob im Marketing, vor einem halben Jahr ist er Vater geworden. Sein Jagdgefährt ist ein Familienvan. Er hat schon tischtennisballgroßen Hagelkörner fallen sehen, Dachziegel auf sein Auto hämmern hören. Nur einen Tornado hat er hierzulande noch nicht erlebt. „Der Tornado ist das i-Tüpfelchen jeder Jagd. Davon träumt jeder Stormchaser,“ sagt er.

Nur Angeber fahren ganz hinein

Trotz aller Böenfronten, Funnels und Downbursts – die größte Gefahr ist das Autofahren. Mancher Stormchaser brettert im Feierabendverkehr mit Vollgas über die Autobahn, ein Auge auf die Straße gerichtet, das andere aufs Smartphone. Stillahn bleibt lieber am Spotterplatz, behält den Himmel im Blick und fotografiert. Nur Draufgänger und Angeber betreiben „Corechasing“, das absichtliche Hineinfahren in ein Unwetter. Auch heute hält Stillahn lieber Ausschau. Im Rheintal schwächt sich derweil die vielversprechende Gewitterzelle ab, sie wird in der Höhe regelrecht zerrupft. Ein letztes Blitzen noch, dann fällt sie in sich zusammen.

Getty

Getty

Eine Trichterwolke (Funnel Cloud) markiert rotierende Luftmassen. Berührt sie dann den Boden, wird sie zum Tornado. Diese hier wurde über Wisconsin aufgenommen.

Die Zelle über Lausanne entwickelt sich dagegen prächtig. Sie zieht weiter nach Norden in Richtung deutsche Grenze. Dominic Blaser folgt ihr. Die Scheibenwischer geben alles, die A 12 nach Fribourg steht knöcheltief unter Wasser. Blaser will die Zelle überholen, sich erneut vor ihr plazieren, er drückt aufs Gas. Aber wo will sie hin?

Da man die Zugbahn und Entwicklung einer Gewitterwolke nur schlecht vorhersagen kann, ist ein Chasing schwierig zu planen. Manche Zellen entstehen innerhalb von Minuten, schießen in den Himmel und entwickeln Eigendynamik: Sie scheren einfach aus der Hauptwindrichtung aus. Mitunter paaren sie sich oder saugen eine andere Zelle aus, um als Superzelle besondere Wucht zu entwickeln.

Deutschland sucht die Superzelle

Eine Superzelle ist ein Verbund von Gewittern. Ihre Lebensdauer ist begrenzt. Langlebig sind sie dann, wenn sie in Rotation geraten und der spiralförmige Aufwind nicht abreißt. Schneidet jedoch der Abwind den Aufwind gleich wieder ab, wird die Superzelle nicht mehr mit Energie versorgt. Dann stirbt sie einen schnellen Tod. In Amerika sehen Superzellen mit ihren pittoresken und scharfen Wolkenkonturen meist unheilvoller aus als in Europa, wo tiefe Wolken die Sicht auf das ganze Exemplar versperren.

SPL/Focus

SPL/Focus

Eine Superzelle über Kansas. Der amerikanische Bundesstaat liegt zusammen mit seinen Nachbarn Oklahoma und Nebraska im Zentrum der sogenannten „Tornado Alley“.

Damit eine Superzelle rotiert, muss sich der Wind mit der Höhe ändern, Meteorologen sprechen von Windscherung. Typischerweise weht der Wind bei gewitterträchtigen Wetterlagen am Boden aus Süden, führt Schwüle heran, steigt rasch auf und dreht in über 5000 Meter Höhe auf nördliche Richtungen. Oben stürmt es. Warm und Kalt kollidieren. Ideale Bedingungen für ein ausgewachsenes Gewitter. Die schlimmsten Exemplare entstehen überraschenderweise nicht direkt entlang einer Kaltfront, sondern davor, unter schwachem Hochdruckeinfluss. Dieser Typus wird als Wärme- oder Hitzegewitter bezeichnet. Im Gegensatz zu Frontgewittern, die in die Höhenströmung eingelagert sind, ziehen sie langsamer – und sind damit gefährlicher. Bleiben sie über einem Ort hängen, wie Ende Juli in Münster, herrscht Hochwassergefahr.

Dank Regenradar, Blitzkarte und Computermodell wissen Stormchaser heute zuverlässiger denn je, wie Gewitter ticken. Sie sehen frühzeitig, wenn es irgendwo brodelt. Was allerdings vermehrt dazu führt, dass sie nur noch auf ihr Smartphone starren, anstatt den Himmel zu beobachten. Aller Technik zum trotz bleibt ungewiss, was ein einzelner Cumulonimbus im Schilde führt. Er kann mit tennisballgroßem Hagel um sich werfen, mit Orkan- und Fallböen übers Land fegen, und eben diese trichterförmige Wolke bilden, die so gefürchtet wie faszinierend ist. Erst wenn diese „Funnel“ genannte Trichterwolke den Boden berührt, sprechen Meteorologen von einem Tornado. Diesen Touchdown zu beobachten, ist der Traum eines jedes Stormchasers. Oder sein Alptraum. Tim Samaras, einer der bekanntesten Stormchaser der Welt, kam im Mai 2013 bei El Reno, Oklahoma ums Leben. Er fuhr auf einem Feldweg, zu seiner Rechten wütete ein Tornado. Plötzlich schlug der Tornado einen Haken nach links. Samaras und seine beiden Begleiter hatten keine Chance.

Corbis

Corbis

Staubteufel sind Tornados en miniature, entstehen aber ohne Gewitterwolken. Sie werden auch auf dem Mars beobachtet.

Solche Wolkenrüssel entstehen auch hierzulande. Zwanzig bis achtzig werden jedes Jahr gezählt. In ganz Europa sind es durchschnittlich dreihundert. Sie sind zwar seltener und häufig schwächer als in Amerika, aber auch über Deutschland sind schon verheerende Tornados hinweggezogen.

Am 10. Juli 1968 pflügte ein Tornado der Stärke 4 auf der Fujita-Skala durch Pforzheim. Er beschädigte Tausende Häuser und tötete zwei Menschen. Am 24. Mai 1979 tobte sich ebenfalls ein F4-Tornado im Süden Brandenburgs aus. Hollywoodreif schleuderte er tonnenschwere Mähdrescher durch die Luft, sog ganze Teiche leer, knickte Betonmasten wie Streichhölzer. Erst nach 56 Kilometern ging ihm die Puste aus. Der stärkste je beobachtete Tornado zog am 3. Mai 1999 durch Bridge Creek in Oklahoma. Forscher maßen mit Doppler-Radar eine Geschwindigkeit von 496 Kilometer pro Stunde.

„Auch Deutschland ist Tornadoland,“ sagt der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Friedrich ist Pressesprecher und seit zehn Jahren der offizielle Tornadobeauftragte der Wetterdienstbehörde. Damals wütete ein F3-Tornado in Micheln in Sachsen-Anhalt. Das Medienecho war gewaltig, aber beim DWD gab es keinen konkreten Ansprechpartner. Friedrich übernahm. Seither ist er der Tornadomann. Dass es den zuvor nicht gab, wundert nicht. Jahrzehntelang hat man die Tornadoforschung in Deutschland und Europa vernachlässigt. Sie treten eben zu kleinräumig und selten auf. Dabei kommt die Tornadoforschung sogar aus Deutschland. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts untersuchte Alfred Wegener als Erster weltweit die sporadisch auftretenden Tornados. Er prägte den Begriff und definierte ihn 1917 in seiner Publikation „Wind- und Wasserhosen in Europa“ als Wirbel, der sich durchgehend vom Boden bis zur Wolkenuntergrenze erstreckt. Wegen des Zweiten Weltkriegs kam die Forschung in Europa komplett zum Erliegen. Wissen ging verloren.

Picture Alliance

Picture Alliance

Pforzheim wurde am 10. Juli 1968 von einem Tornado verwüstet. Zwei Menschen starben, 200 wurden verletzt und über 2000 Häuser schwer beschädigt.

„Fischregen im Sturm“

Neuen Schub erhielt die deutsche Tornadoforschung 1997 mit der Gründung des Netzwerks „Tordach“ (für Tornados in Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH). Gründer war der Tornadoexperte Nikolai Dotzek, der vor vier Jahren unerwartet verstarb. Sehr engagiert in der Gewitterforschung ist auch der Meteorologe Thomas Sävert vom privaten Wetterdienst Meteomedia. Er führt Buch über verdächtigte Himmelserscheinungen, dokumentiert und untersucht sie. Auf tornadoliste.de hat er zudem ein Tornadoarchiv angelegt, er analysiert historische Ereignisse. Der älteste bekannte Nachweis findet sich aus dem Jahr 689. „Fischregen im Sturm“, heißt es darin.

Bulls

Bulls

Wasserhosen sind Tornados über dem Meer. Dieses Jahr ist die Gefahr von Wasserhosen über Nord- und Ostsee wegen der hohen Wassertemperaturen dort sehr hoch.

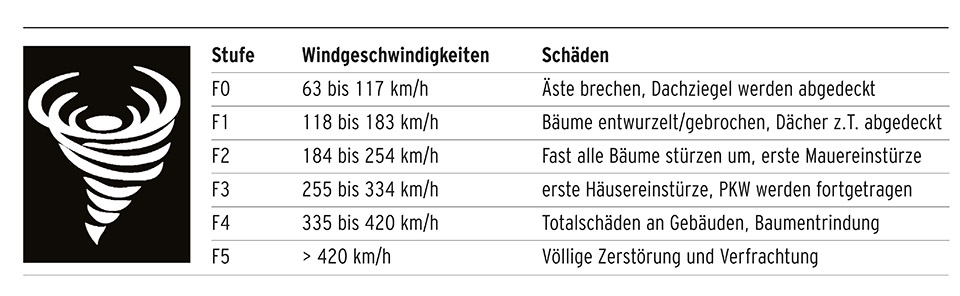

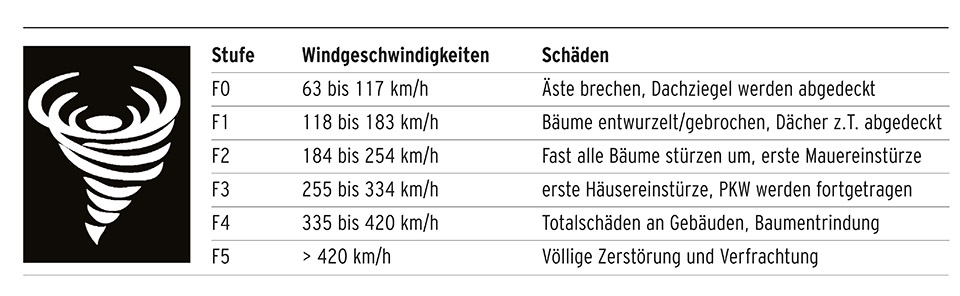

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland bereits 22 bestätigte Tornados und 154 Verdachtsfälle (Stand vom 15. August). „Die Untersuchung eines Falls muss man sich wie die eines Verbrechens vorstellen“, sagt Sävert. Der Tatort wird abgesucht, denn oft hinterlassen die Wirbel Spuren. Dazu gehören entrindete Bäume, die nur verheerende Tornados mit hinreichend hoher Windgeschwindigkeit anrichten können. Die Rinde wird dabei durch umherfliegende kleine Trümmer regelrecht abgeschmirgelt. Für die Detektivarbeit hat sich eigens eine Tornado-Arbeitsgruppe gebildet. Sie befragt Zeugen, sichtet Videomaterial und entscheidet anhand der Schäden, ob sich ein Verdachtsfall bestätigt – und falls ja, in welcher Stärke er auf der Fujita-Skala einzuordnen ist.

Doch trotz aller Bemühungen bleiben die fatalen Wirbel geheimnisvoll. Warum gebiert nicht jede Gewitterwolke einen Tornado? Warum treten sie nur in höchstens jeder fünften Superzelle auf? Die Tornadoforschung steht noch am Anfang. „Wie ein Tornado entsteht, weiß man einfach noch nicht,“ sagt Thomas Sävert. „Es gibt verschiedene Theorien, aber der genaue Ablauf ist eben nicht bekannt.„Mindestens die Hälfte entstünden in normalen Schauern und Gewittern. Diese seien dann aber selten stärker als F3. Die andere Hälfte bildeten sich in Superzellen. Wichtig ist die starke Rotation der Zelle, die dazu führt, dass sich die Wolkenbasis absenkt und ein Rüssel Kontakt mit der Erde aufnehmen kann. Doch es gibt auch andere Theorien: „Studien aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass längst nicht alle Tornados top down entstehen, sich also bis zum Boden fortpflanzen,“ sagt der Tornadoforscher Marco Stoll vom Wetterdienst Meteo Schweiz. „So können auch Wirbel mit horizontaler Achse plötzlich in die Vertikale gekippt werden.“

Tornados bleiben unberechenbar

Weil Tornados plötzlich auftreten, kann auch sehr spät vor ihnen gewarnt werden. Auf dem Regenradar sind sie nicht zu erkennen, nur einige wenige amerikanische Meteorologen sind in der Lage, anhand des Regenmusters auf einen Tornado zu schließen. Ebenfalls in den Vereinigten Staaten wird gerade mit mobilem Doppler-Radargeräten auf Trucks experimentiert, die sich Gewittern nähern und einen Tornado anhand der Reflexionen an umhergewirbelten Trümmern identifizieren. Fortschritte werden hier sehnsüchtig erwartet. Denn jederzeit kann ein verheerender Tornado über einer Metropole hereinbrechen. Seit Jahren warnen amerikanische Forscher davor, dass ein Ereignis wie es jetzt der Film „Storm Hunters“ auftreten lässt, eine reale Großstadt wie Dallas heimsucht. Auch hierzulande ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Exemplar durch eine Großstadt pflügt.

Dank der zahlreichen Stormchaser werden immerhin die auftretenden Tornados rasch und zuverlässig beobachtet und gemeldet. Die Zunahme der Sichtungen sei allerdings in Zeiten von Handykameras ein reiner Beobachtungseffekt und habe mit dem Klimawandel nichts zu tun, sagt der Tornadoexperte Thomas Sävert. Ob die Wirbelstürme in einer wärmeren Welt häufiger auftreten, wisse kein Mensch. Lob für die Stormchaser haben alle Experten übrig. „Gut organisiert sind sie eine große Hilfe“, sagt Sävert.

Stormchaser Dominic Blaser hat in der Schweiz bisher noch keinen Tornado erlebt. Auch das von ihm gejagte Gewitter, das sich jetzt in Richtung Rheingraben rettet, scheint die Puste auszugehen. Bei Basel entlädt es sich noch einmal, dann fällt der Wolkenturm in sich zusammen. Die Nacht kommt, es regnet. Ein letzter Blitz. Die Jagd ist beendet.

Picture Alliance

Picture Alliance

Die Fujita-Skala wurde 1971 entwickelt, um Stürme jenseits von Orkanen zu klassifizieren. „Windstärke 12“ entspricht F1. Theoretisch sind Stürme der Klassen F6 bis F11 möglich, wurden aber bislang nicht beobachtet. Bei F12 würden die Winde Schallgeschwindigkeit erreichen.